〒957-0053 新潟県新発田市中央町1丁目1-10(新発田駅から徒歩10分)

保育の内容

こちらでは当園の特色ある保育内容をご紹介いたします。

・就学までの発達の支援を個別で対応いたします。

・乳児さんの一人ひとりに合わせた丁寧な保育をしております。

・「ムッレ」さんを通して自然との共生を学びます。

・世界で一つの「卒園アルバム」

・お子様の安全・安心のためCAPプログラムを受講しています。

・「ふで教室」で文字に親しみをもてるようにしています。

ご提供サービス

発達支援・ことばの教室

就学に向けて年長さんの言葉の検査をします。

保育教諭・看護師・言語聴覚士の他にアドバイザーの作業療法士というスタッフで、お子様一人ひとりの発達の状況を把握し必要な支援をしていきます。

特に必要なお子様には、言語聴覚士が個別で関わる時間を持ちます。言葉が気になるお子様には言葉の検査や訓練を行い、安心して就学できるよう早い段階から支援いたします。

管理栄養士・調理師は、お口の発達に合わせた離乳食の提供や、必要なお子様一人ひとりにアレルギー対応の献立を用意し、保育士と協力して安全な給食・おやつを提供しています。

保育士の発達チェックや言語聴覚士の発達検査・言葉の検査等を行い、お子様の現状を的確に把握したうえで、根拠に基づいた支援を行います。また、結果や状況を分かりやすくご家族にお伝します。

乳児期の摂食を丁寧に見ています

お口にぴったりなスプーンで適切な一口

量をお口にはこびます。

0,1歳児さんようにお口の発達に合わせた様々なスプーンを使い分けます。ボールが浅く小さいもの、自分で持つ物は食器にぶつかっても安心な樹脂製です。

園では、0歳児からの摂食が幼児期の「丸飲み」「早食い」「噛めない」などの問題につながっていると考え、乳児期の摂食を重要視しています。

保育者は言語聴覚士から研修を受け、正しい食事介助の方法でお口に運びます。さらにお口に合った様々な形のスプーンを用意して使い分けます。発達過程では手づかみも大切です。栄養士と協力し月齢で判断するのではなく、一人ひとりのお口の発達にあった離乳食を提供しています。

1歳児クラスでは、自分でべ易いようにすくい易い食器を使っています。一人ひとりの一口量を見てお口に運べるように支援しています。また姿勢が整うようにテーブル・椅子の高さにも気をつけています。足がつかないお子様には足置きを、座面が合わないお子様には背もたれを調節するなどお子様が安定し心地よい状態で食べられるよう配慮しています。

2歳児クラスでは、一人ひとりの手や手首の巧緻性・運動発達を見ながらスプーンから箸への移行を進めています

そしてどのクラスでも大切にしていることは、楽しく食べる事。「おいしいね」「ポリポリ音がするよ」「かたいね」など一緒に同じ給食を食べながら、お子様たちの言葉に共感して給食が楽しい時間となるように支援しています。

担当保育教諭が一人ひとりの発達に合わせ丁寧に対応いたします

気兼ねなくなんでもお聞きください。

初めてお子様をお預けになるのは、お子様も親御さんも不安なことが多いと思います。ご兄弟でも一人ひとり違うお子様たち、担当保育教諭がそのお子様の生活のペースに合わせてゆっくり過ごし、少しずつ園生活に慣れていってもらいます。

担当の保育教諭が、お一人おひとり丁寧にお話しを聴きながら、ゆっくりと負担にならないように受け入れ保育を進めていきます。親御さんともゆっくり情報交換して安心していただけるようにしています。

給食については管理栄養士を交えて話し合いをして進めていきます。

給食はお子様が食べたくなる時を待って、一対一で向かい合って介助します。お子様の発達や好みをしっかり見て、ゆっくりゆったりコミュニケーションをとりながら進めていきます。

真組(0才児)さんは一人ずつのスペースでじゃまされることなくゆっくり食べます。担当保育者が一対一でお子様の好みや状況をし見て適切な援助をします

慶組(1才児)さんは、月齢やお子さんの状態により一対一で、お子さんのペースに合わせて援助します。

主体的な遊びの場

当園では、お子様たちが主体的に遊ぶことを大切にしています。語学や運動の教室といった早期教育は行いません。

言葉は日常の会話があって身に付きます。幼児期にとって必要な運動は遊びの中で自由に全身を使うことで身に付きます。人生の基礎外なる大切な幼児期に必要なのは、これからの人生で必要となる自分で考える力、学びたいという意欲や興味を育む環境、そしてそれを支える体作りであると考えています。

主体的に遊びこめるようにするには、保育者が一人ひとりの興味や関心を把握し、より興味をそそるような声掛けや必要なものを準備する等の働きかけが必要になります。そのために保育者は一人ひとりの子どもの理解につとめております。

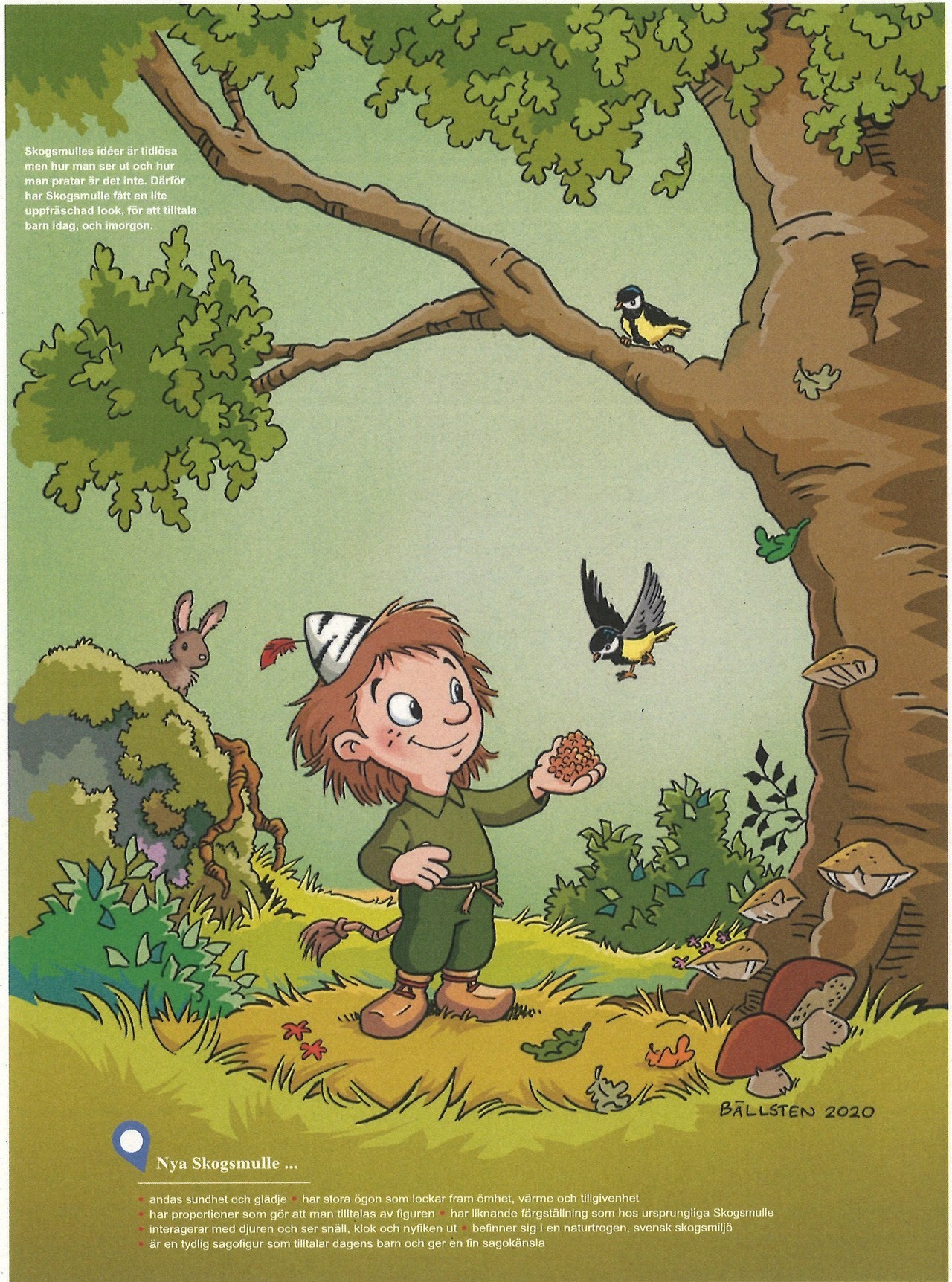

ムッレ保育

スウェーデンで生まれた「ムッレ」という森の妖精が子どもたちに自然の大切さを教えてくれます。

ムッレ保育の目的は、子どもたちに「自然に出かけるのは楽しい」ということを知らせることです。

当園では、散歩や戸外遊びを通して四季の自然に親しみ、観察したり体験して楽しむとともに、自然へのエチケットを学びます。子どもたちが自然に関われるよう、一年を問えして空・雲を観察して保育者と話したり、季節を感じることができるように環境を設定に気をつけています。

五十公野公園でムッレさんにあいました。

遠くからでしたが、しっぽも見えましたよ

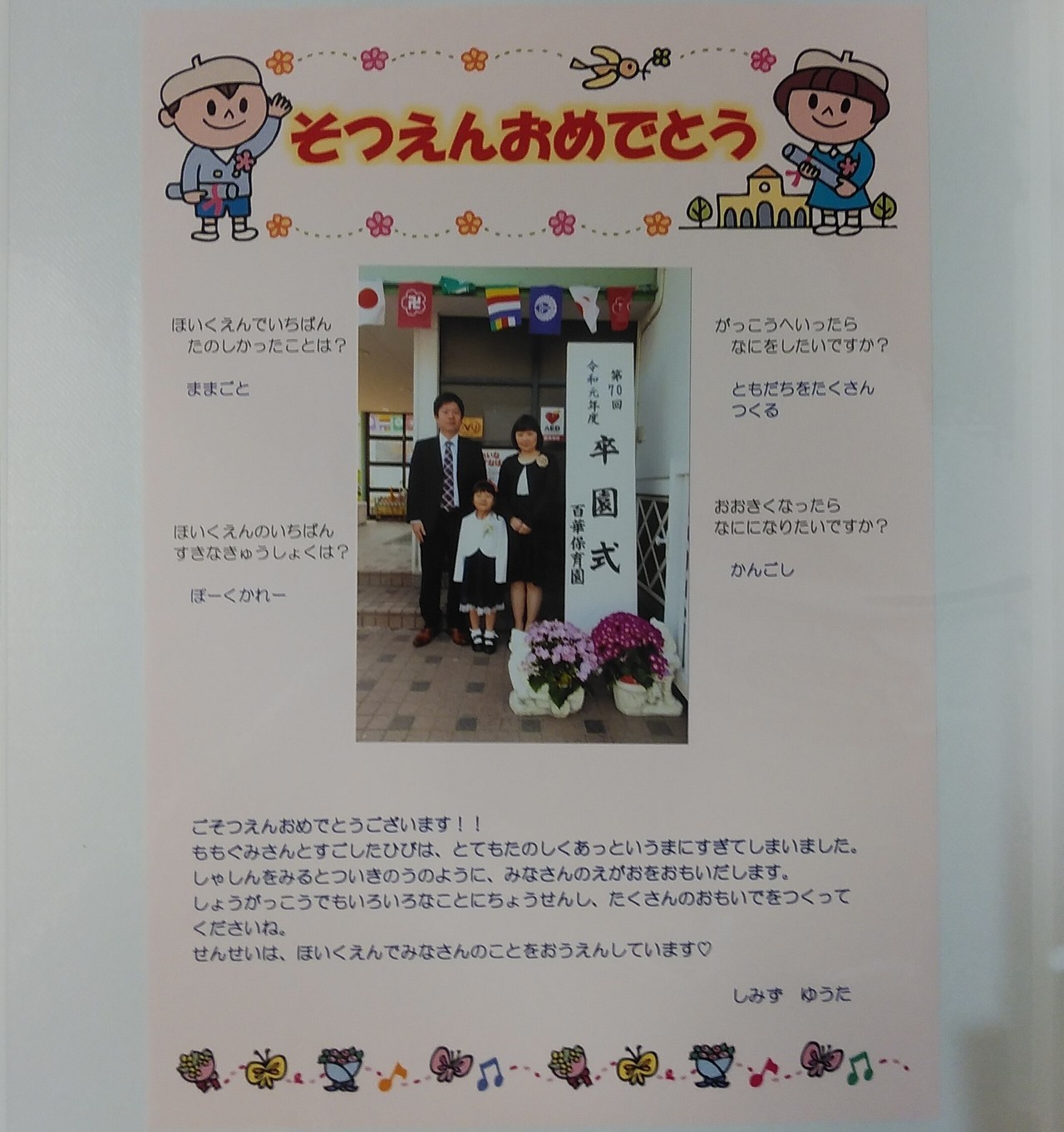

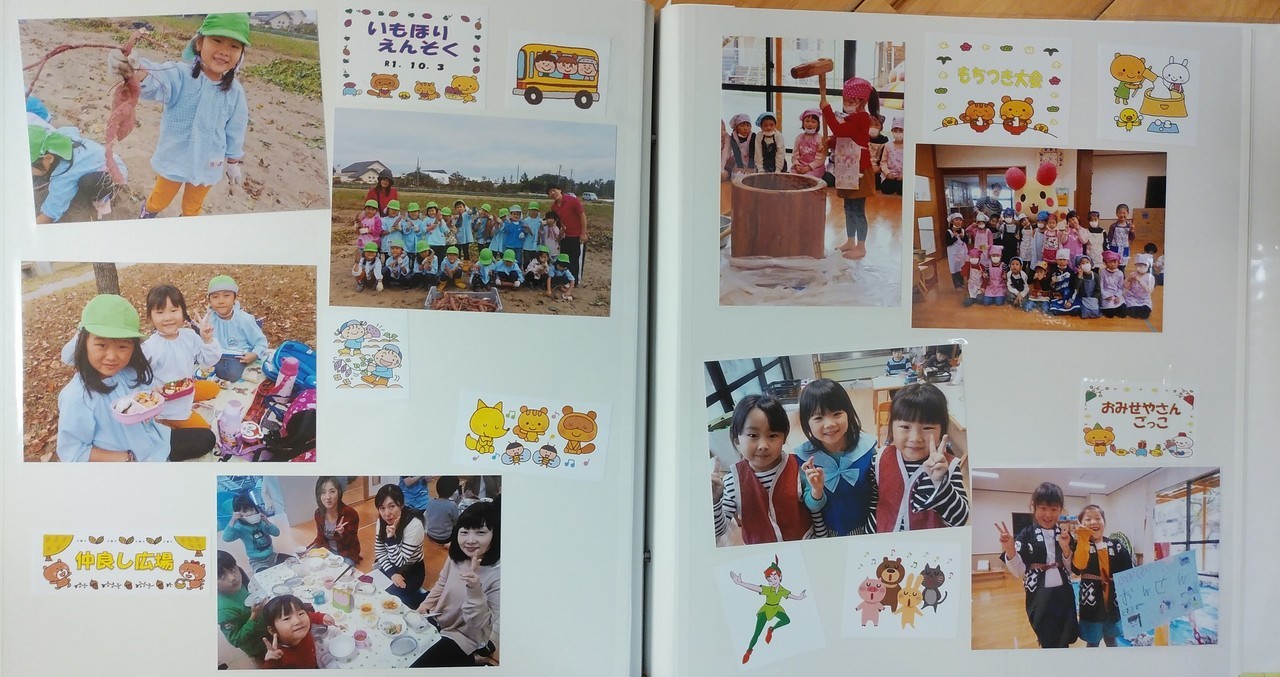

世界で一つの卒園アルバム

当園の卒園アルバムは、お子様一人ひとりのために作られた世界で一つの「卒園アルバム」です。

入園時にアルバムを購入していただき、そこに毎年一年間の日常の保育のスナップ写真や行事での写真を貼ります。職員がかわいいタイトルやカットをいれて貼っていきます。0才児から4歳児までの写真は園からのプレゼントで写真代はいただきません。

入園したクラスから、アルバムづくりがスタートします。毎年度末に保護者の皆様にアルバムを見ていただき、進級時にまた園でお預かりして写真を貼っていきます。かわいいカットで楽しい園の様子をご覧いただけます。

春・夏・秋・冬と日常の保育の中での様子が沢山貼ってあります。年長さんは行事も多く写真の枚数も増えますので、年長で貼る写真については料金をいただくことにしています。卒園式には朝に親子で撮った記念写真をすぐ現像しアルバムに貼って完成!卒園式後にお渡しいたします。

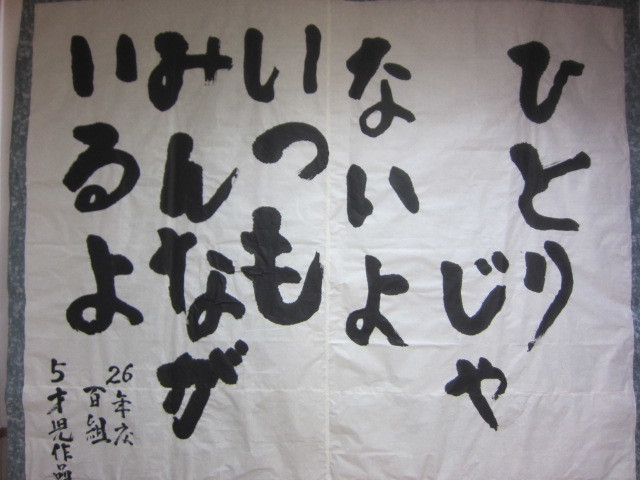

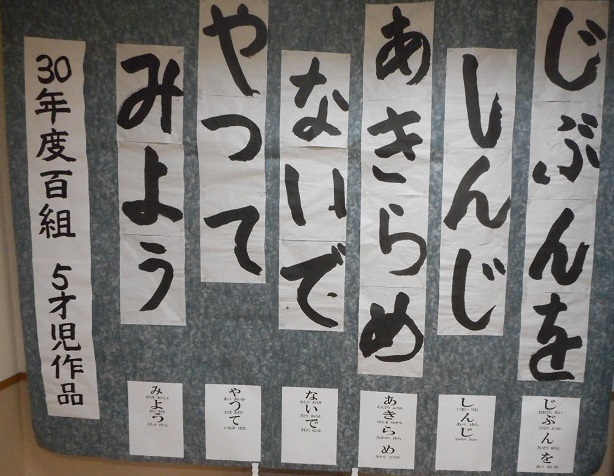

ふで教室

毎月1回、百組(5歳児)は書道教師・弦巻紅雨先生の「筆教室」に参加します。第二園舎で初めての「墨」と「筆」の経験をします。筆や墨、大きく書くことに楽しみながら慣れるところから始め、就学に向けてかな文字に取組ます。文字に興味を持ち始めるこの時期に、正しい姿勢で正しい書き順で書くことを経験します。上手・下手、きれいに書くということではありません。どのお子さんも緊張したり、面白がったりしながらも自分らしい字を半紙に堂々とかけるようになります。

書くことの楽しさや文字の面白さを感じてもらえればと思っています。

作品展では、毎年自分たちで考えた文章を筆で書いて、全員で一つの作品を作ります。

壁面いっぱいの大きな作品は個性のひかる文字で表現されています。

H26年度 作品展の展示

一枚の大きな紙に、一人一文字ずつ書きました。

H30年度 作品展の展示

担当した文字を半紙に元気いっぱい書きました。

一人ひとりの安全・健康に配慮しています

お子様の安全・健康管理に、職員一人ひとりが責任をもって対応しております。

午睡時の安全確認

乳幼児突然死症候群は、どの子様でもありうること、また、痙攣が起こりやすい等、お子様の状態に応じ職員が常に見守りしています。

0・1歳児の安全確認

乳児クラスでは、Webシステムを利用した午睡チェック機能で5分こどに、一人ひとりの寝ている向きや呼吸・顔色の確認を行い記録しています。

昼食後の歯磨き指導

乳歯は、永久歯に影響する大切な歯です。虫歯にならないように歯磨き指導で、歯磨きの大切さをしらせ、習慣となるよう指導しています。

玩具・遊具・園内の衛生管理

園庭に出るときは、危険な物が落ちていないか、遊具は安全か等の確認を行います。

園内の人が触れる箇所は毎日薬品でふき取りを行い、感染予防に努めています。

乳児用玩具の消毒

乳児さんが使う玩具は、お口に持っていくことがあたりまえ。そにのためその都度や毎日消毒をしています。

おもちゃ殺菌庫を使用し、0才児の玩具は毎日殺菌消毒しています。他のクラスも定期的にぬいぐるみ等も殺菌消毒しています。

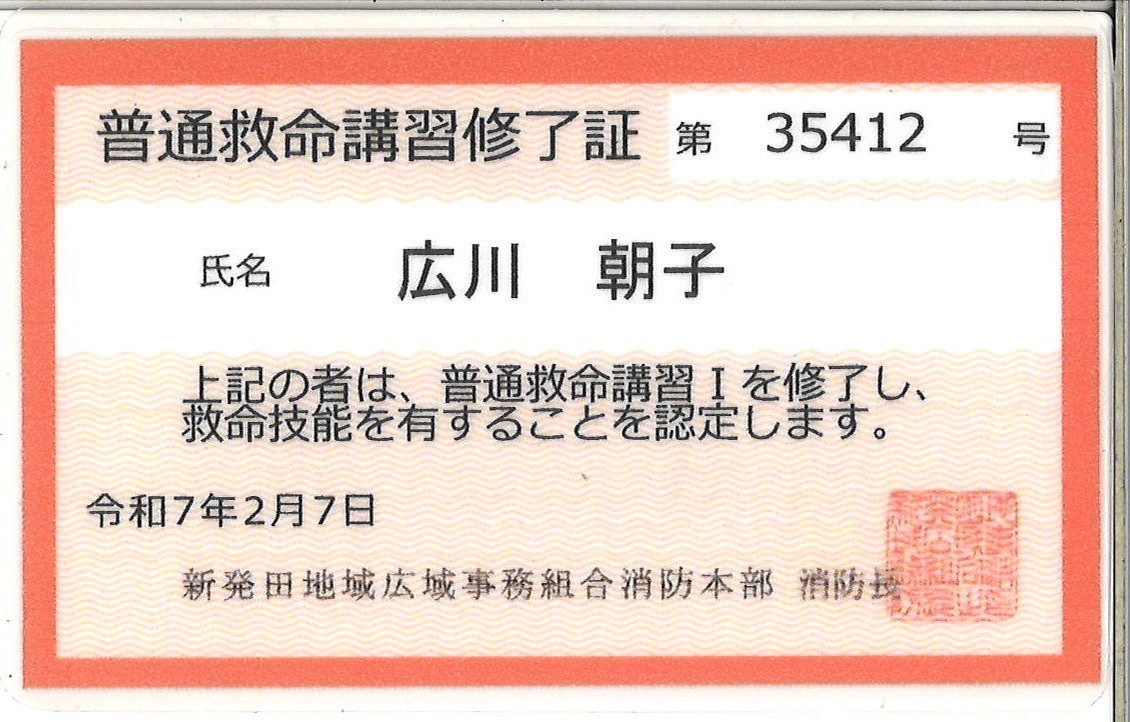

職員対象の救急法講習受講を実施

大切なお子様をお預かりする園では、万が一の時に適切に対応できるように、園内研修としてSIDS対応訓練や嘔吐処理対応訓練をを実施しています。

救急法講習会を受講

毎年、消防署の救命講習会を受講し最新の方法・情報を身に付けています。

新着情報

「お慶び会」開催のご案内

日にち 12月6日(土)午前中

場 所 遊戯室

・各クラス入れ替え制で開催します。

・0歳児くらすからスタートします。

・お子様たちの成長の一片をご覧いただきたいと思います。

「ふれあい会」開催しました

9月18日、遊戯室で園児の祖父母の方々を招いて「ふれあい会」ほ開催しました。